天才と凡人

夢枕獏著「獅子の門 玄武編」序章より

「どのような世界にも、天才というものがいる。空手の世界にもだ。すぐに技を呑み込み、足も高くあがり、技のコンビネーションも素晴らしい……」

「はい」

「しかし、君も知っていようが、往々にして、天才とは、大成しないものだ──」

「───」

彦六は、無言でうなずいた。

「天才には、感動が無い」

赤石は、きっぱりと言った。

「どんな技もすぐに呑み込んでしまうからだ。それが天才の足元に口を開けている落とし穴だ──」

言ってから、赤石は彦六を見た。

「ええ」

「わたしは、何人もの門弟を見てきて、そう思う。努力しない天才よりは、努力する凡人が勝るのだ。これほどという天分に恵まれた者が、五年後、六年後には、同時期に入門したただの男に抜かれてしまっているのを、何度も見てきた。何故なのだろうか。どうしてなのか──」

「───」

「ただの男には、感動があるからだよ。回し蹴りひとつとってもそうだ。天才は、すぐに覚えてしまう。何週間か、何日かで、驚くほど高く足があがるようになり、一日に百回か二百回も練習すれば、その技を自分のものにしてしまう。しかし、ただの男は駄目だ。二ヶ月で天才が通り過ぎてしまう場所を通り過ぎるのに、一年も、二年もかかる。時にはそれ以上もだ。高く足のあがった、

回し蹴りを放つだけで、何千回何万回以上もただ同じことを繰り返す。天才と、同じ蹴りを放つという、ただそれだけのことのためにだよ──」

「はい」

「ある時、ふいに、足があがる。それまでと同じ場所に当たっているはずなのに、これまでとはまるで違う感触のものが、その蹴りを放った瞬間に、全身を貫くのだよ。これだ、と思う。ああ、これだと思う──」

赤石の声が、やや高くなっている。

「その時の感動の深さが、おそらくは、その空手家の一生を決めてしまうような気がするのだよ」

「──」

「その蹴りの感触を忘れないために、何度も何度も同じことを繰り返せるかどうかなんだ。ただの男は、天才が一ヶ月で覚えてしまう蹴りを、一年も二年もかかって覚える。そして、覚えたら、それを一生忘れない。なあ、彦六。空手だのなんのと言ったって、所詮は素手で人を倒す技術だ。人を倒すのに、百や二百の技を知っていなくたってかまわないんだよ。強力なローキックがひとつ、強力な右のストレートがひとつ、そのふたつだけでだっていいんだ──」

赤石は、口をつぐんで彦六を眺めた。

彦六は、無言で、赤石の次の言葉を待った。

「空手家なんぞと言ったって、初めてブロック割りをした時のあの感動を、一生覚えていられるかどうか、根っこは、そんな単純なところにありそうな気がするよ──」

| 「獅子の門」 | |

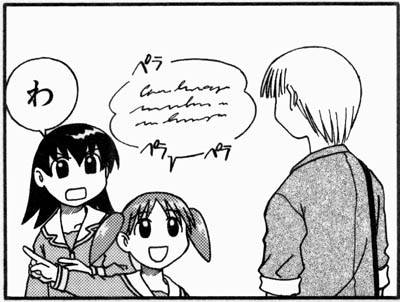

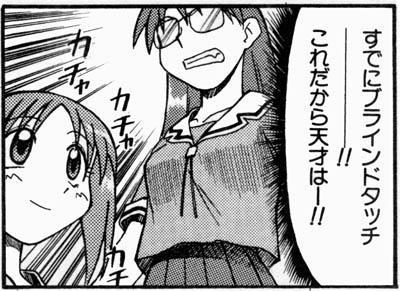

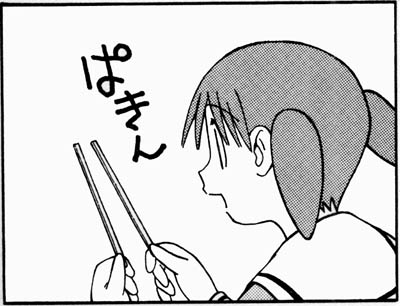

| 放浪の武術家・羽柴彦六と武林館館長・赤石文三との会話から。感動のない天才を、感動のある凡人がいつのまにか超えてしまうという話。この話は「餓狼伝」でも出てくる。そのままだと感心させられるものだが、「あずまんが」の挿絵を挿むととたんに説得力がなくなる。 |

|