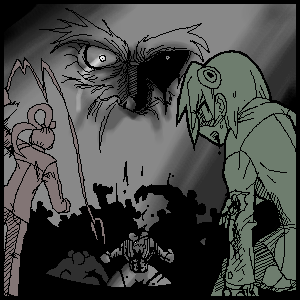

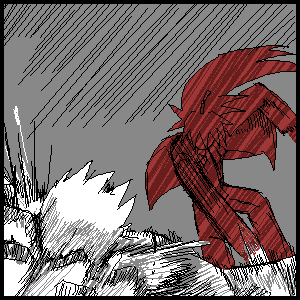

「諦めよ、ワシは幾らでもおる」

おぞましい空間が眼前には広がっていた。

"奴"の体からはまた"奴"が這い出てくる。

這い出た"奴"からまた"奴"が這い出てくる。

もう既に4桁に達する"奴"の頭部を吹き飛ばした。

しかし周囲には5桁を超える"奴"が蠢いている。

ここまでで負傷したのが左腕と腹部だけであるのは奇跡、

Pが居なければ2桁の段階で首が飛ばされていただろう。

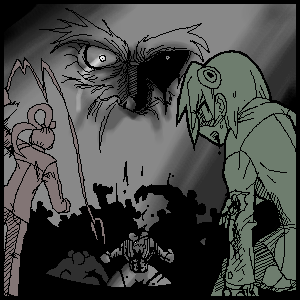

「バイバイン・・完全廃絶道具か・・・!」

「その通りよ、出回った失敗作とは違う、ワシの意思で分裂が行われるでな。

老いたとはいえ元世界最強の身を無限に打倒し続けるなど誰にも出来ぬわ」

「もう一度言う、諦めよ」

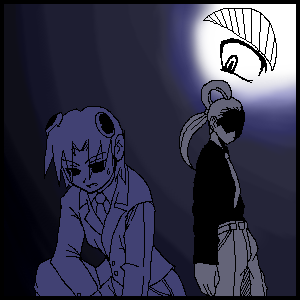

私のせいだ─

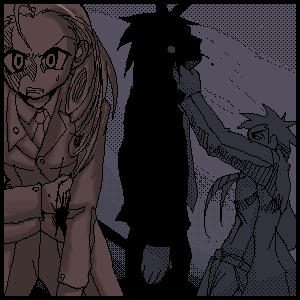

スリーフィーと名乗る男は時空警察精鋭2人を相手に互角の闘いを繰り広げていた。

両手に逆手に構えたナイフは二方向からの攻撃を容易く受け止め、次の瞬間には急所を狙い襲ってくる。

その脚は壁も天井も床を踏むのと同じ様に走り、予想もつかない方向からの奇襲を可能にしている。

そんな人智を超えた相手に──私は1人で先走ってしまった。

憎たらしい雪男の忠告を無視し無防備に斬りかかった、私の脇腹に目掛けてナイフが突き刺さる。

「貴女も好みなんだけどね、無思慮なのは少しマイナスだわ」

1秒の間も置かずに放たれた返しの2撃目で私の首は胴体から分断された・・・ハズだった。

目を開けると眼前で雪男が深紅の髪を深紅の液体に沈ませていた。

私が反応する間もなく奴は雪男の首を掴み上げとどめの一撃を

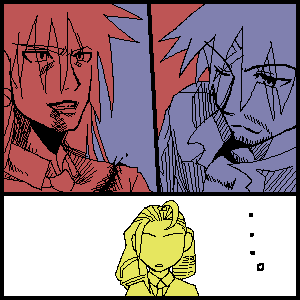

先輩が独り言のように話し始めた。

「時空警察、創設者にして初代総統"三ッキィ"か」

「・・・む、何ゆえ知っておる小娘。

廃絶道具の本物図鑑以外に名前を遺すことすら禁じられておった筈だが」

「トム一将から話を聞いている。

世界を幾度も救った世に知らぬものは居なかった英雄であることも。

救い続けても消滅しない過ちそのものを世界と共に無くそうとしたことも。

時空警察の信用を失墜させないよう歴史全てから存在の記載を禁止されたことも」

「なるほど、若い頃のワシの拳と似ておる思ったら…なんと、孫弟子であったか」

老人が心底楽しそうにフハハと笑う。

「では小娘よ、失敗した師に代わりワシを討ってみよ。

何、老いて戦闘能力は既に貴様の半分というところだ、

ただいつまでも貴様より生存数が下回らないというだけのこと。」

奴はニヤニヤと笑みを浮かべながらヒゲをさすっている。

その仕草からは僕達以外の誰かへの侮蔑と卑下の念が篭っていた。

「最も奴の弟子ではこの場で逃げることすら敵わぬであろうが」

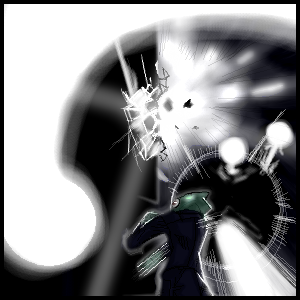

何かに反応して先輩の纏う雰囲気が一変した。

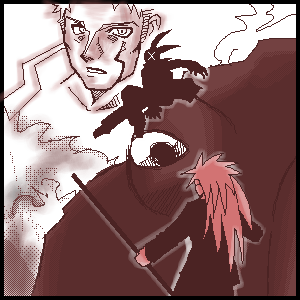

「・・・・Вода жизни и вода смерти──

ブラックボールペン制限解除。」

BorWボールペン、正しくはそのインクが秘密道具であり、

その名の通り黒インクで模った円は異空間への入り口を、白は出口を創生する。

先輩は黒円で吸い込んだ空気を、白円からパンチと共に打ち出すことを基本として使っている。

基本彼女は運動神経は神懸っているが、腕力は多少なり鍛えた男性にはとても及ばない。

故に攻撃力の補填として使用している──だが、その制限解除はそんな性能とは完全に異質である。

「P、離れていろ。」

右手の上に禍々しい黒い球が浮かび上がる。

「いいだろう、老兵。

トム一将に代わり私が貴様の存在を完全に消し去ってやる。」

「ホワイトボールペン制限解除。」

一斉に奴らの周りに数え切れぬ程の"出口"が出現する。

出口は際限なく増えていきものの数秒で奴らの数の軽く倍に達した。

その光は先ほどの全てを飲み込むような黒円とは違う。

今にも何かを生み出さんと震え発射を待ち焦がれている大砲口のようである。

一つの入り口。数万の出口。それが為す現象は─

「破ッ!!」

黒円の中に最速の拳を叩き込むと同時に白円から衝撃の塊が生み出される。

幾つかの塊は再度黒円に取り込まれ、

収縮され全てを破壊する塊と為り、万の砲口より咆哮しながら撃ち出される─!

次元の屈折と平行存在化を利用した数万の弾丸は、

絨毯爆撃の如く全ての敵を消し飛ばした。

敵の殲滅を確信し片膝をつく。

─やはり、これの使用は堪えるな

「P、無事か?」

「えぇ…流石です先ぱ…あ、ぇ二尉!」

初めて部隊を任されたときからの部下はまるで自分が仕留めたかのような無垢な顔で喜ぶ。

こちらも悪い気はしない。

「仕留め損なっていないか、すまないが確認しに行ってくれないか。くれぐれも油断は─」

「大丈夫です、このフロアの生体反応は二つしかない。確かに殲滅完了しました。」

その言葉でその場に手をつく。情けない。

少し休息を取らねば戦闘は不可能だな・・・

「先輩、でも言ったとおり油断は禁物ですよ。

奴の本体はここには最初からいないし、敵はもう1人ここにいるんですから。」

それが私が聞いた最後の言葉だった。

「捕らえたぜ」

がしりと椋がスリーフィーの腕を掴み、床に狙いを定め疾風迅雷の勢いで投げ倒した。

細身とはいえ軽く70キロはあるであろう長身の男を、

あまつさえ首を掴まれ吊り上げられ体に力を込めるのすら困難な状況で、

片手で地面にフルスイング─まさにワイルドピッチ。

何て・・・デタラメな男なんだろう。

確かに白兵戦に持ち込んでからの身体能力ではあの雪男の檜舞台、

ヒット&アウェイでは無くヒット&ヒットで戦うというのが彼本来のスタイルだ。

(相方とは正反対だから互いを補えているということなんだろうか)

後ろに飛び投げ飛ばした奴から距離を置き槍を構える。

そして私の無事を確認するためかこちらに振り向いた。

呆気に取られる私を見て、

「野獣に助けられる気分はどうよ? お姫様。」

・・・などと吐(ぬ)かしてきた。

死んでしまえ。

「あー受身が間に合わなかったら死んでたわよぅ全く・・・

服も埃塗れじゃない、なんてことしてくれるのよー」

ブーたれた声でスリーフィーがノン気に立ち上がる。

─嘘、どう考えても背骨粉砕骨折下半身不随直行コースだったのに─

「悪いな、変わりにその服ボロ雑巾にしてプレゼントしてやるよ」

「遠慮するわ、雑巾なら貴方のスーツで間に合ってるから。

・・・それにしても平気なの?その傷」

「雪男の筋肉は高密度でな。切断されても直ぐ圧力がかかってくっつくんだよ」

「何よそれー、卑怯よ」

・・・聞いてて頭が痛くなってくる。何を敵と楽しそうに談笑してるんだこのマッスル馬鹿は。

それとまたしても、のとんでも人間っぷりにも。

「じゃぁ次の攻め手は俺だ。やられっ放しは性にあわん」

「まぁあなたSっぽいからねぇ。Mはどっちかって言うと後ろの子ね」

「違ぇねぇ」

「違いますわよっ!!」

攻撃対象が危うく1人増えるところだった。

そして獣達は狩りを再開した。

白い獣の得物は小柄。残酷さを圧縮したかのような短い刀身は鮫の牙の如く血を求めている。

それを悉く弾き返す赤い獣の武器は槍。そこから放たれるは氷の鋭さと炎の激しさを持つ必殺の刺突。

鮫の牙とはよく言ったものだ、叩き折られても奴はいつの間にか両手に小柄を補充している。

更に牙は主の手から投擲され神速で撃ち出され─

何事もない様に赤い獣は己の作る暴風に巻き込み叩き落し、突きを繰り出す。

電光石火の狩猟劇は何の前触れも無くはた、と止んだ。

「何で道具を使わないの?」

「たまには自分の力だけでやってみたいんだよ。・・・・つってもこのままじゃ埒があかねぇ」

「よね、私も使わせて貰うわ。お互い悔いを残さぬように、全力で」

「おうよ、─制限解除──ginnungagap─!」

「制限解除─tarnkappe─!!」

そこまでだぜ、フィーさん。

轟音と共にコンクリートの壁を突き抜け、巨大な何かが割り込んでくる。

まるで巨大な蜘蛛を連想させるソレは無機質にこちらに視線を向けた。

「・・・あんときは世話になったな、時空警察さん」

相手には気の毒だが心辺りが多すぎて全く誰か見当がつかない。

とりあえず奴の言動から敵であることだけは推察できた。

しかしホントに覚えてねぇや。ん、なんだこの違和─

「本当ならここでブチ殺してやりたいところだが、そういうわけにもいかないからな。

フィーさんもてめぇもまだ"殺させるな"、ってギガさんから言われてある」

啖呵を切る蜘蛛の中に居る人間にスリー・フィーは拗ねたような顔を向けた。

アンタ、あとでただじゃおかないからねーとか言い出しそうな感じだ。

その仏頂面のまま、蜘蛛の(おそらく)頭上に飛び乗り上品に座り込んだ。

「ごめんなさいね、椋、だったかしら?運がよければまた、ね」

その台詞を言い終えた時ぐにゃっと曲面鏡に映ったように空間が曲がり蜘蛛ごとフィーは消えた。

不快さを感じながら椋は立ち尽くしていた。

数ヶ月ぶりかの本気を出せる相手と闘い尽くせなかったこともその不快の一因ではあっただろう。

でも、違う、そんなことじゃない、彼の本能が、自分にとって、何か、大切なものが、何かが、

先ほど消えてしまったことを直感させていた。

つまらない昔話をしよう

昔々あるところにいたって普通の女の子がいた。

その国の冬は暖炉(ペーチ)無しでは人間が生活できないほど寒かったが、

そんな中でも強く、彼女は優しい家族と共に小さな幸せを育んでいた。

塩とパンを切らせるようなことはなかったし、彼女は飲めなかったが自家製酒(サマゴン)もあった。

夜は母親から民話を聞きながら眠る。父親はお酒を飲みながらその様子を優しく見てくれていた。

祖母から習った歌を美しく唄いこなし皆の心を癒してあげるのが好きだった。

そんな平凡で幸福に満ち溢れた生活は彼女が10才のとき急に終わりを告げた。

不幸な事故で祖父母両親を亡くした彼女は政府の施設へ送られることとなった。

そこで彼女は被験者に選ばれた。

幻想の生物を創りだすことを目的とした計画だった。

彼女は"栄えある"恐竜人間─ディノサウロイドへと生まれ変わることを"許された"。

発狂寸前の激痛の中で施される肉体強化、今までの人間としての情報全てを犯されていく遺伝子変換。

余りに泣き叫びすぎたのか美しい歌を奏でた声は喉が擦り切れ輝きを失くした、

薬物の投与で感覚を失った両足は目の前で切断され別のモノに付け替えられた。

4年後、内部告発によりトム率いる時空警察にその施設の破壊命令が下り、

救助された彼女は既に、数少ない「完成品」と為っていた。

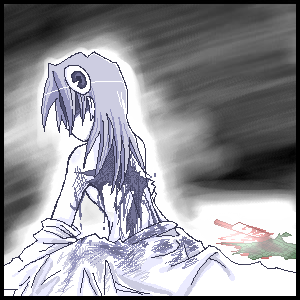

正気を取り戻した"私"は変貌した背中を傍に置いてあったナイフで削ぎ落とした。

14歳の私には自分の肌から爬虫類の鱗が突き出している事を理解できなかったようだ。

おそらくトム総長に生き甲斐を与えて貰わなかったら、

もう1人私と共に救出された被験者が私を前に向かせなかったら、

その年を越す前に首に麻縄を巻くか手首に刃筋を引くかしていただろう。

ヒトでなくなった私は、他人(ヒト)との繋がりを求めた。

時空警察で全生命に危害を及ぼすモノを消し、皆の助けとなる。

それが私が唯一、人に必要されていると実感できる時だった。

ときには化け物だと罵られることもあった。皮膚に新たな裂け目が刻まれることも日常になってしまった。

でも、もっと職務をこなさないと、もっと危険を冒しても皆を守らないと。

私は何かとも、誰かとも繋がることはない。

─そんなのは耐え切れない、誰かに私の存在を欲していて欲しい。

─だから、私は─もっともッとモットモっトモットモット─

そんな言葉を反芻しながらゆっくりと

ガリュー・C・ピエレットは闇の中へ融けていった。